罗定市疾病预防控制中心

罗定市疾病预防控制中心

罗定市疾病预防控制中心

罗定市疾病预防控制中心

高温、热浪

局地最高气温超过40℃……

近来,我国多地医疗机构接诊的热射病

病例不断增加

什么是热射病

如何科学防治?

高温天气下

哪些人群需要重点关注?

一起了解一下

一、最严重的中暑类型:尽早识别热射病

热射病,最严重的中暑类型,危害大、死亡率较高。

据北京大学第三医院急诊科副主任医师王军红介绍,炎热酷暑、高温高湿环境中,人体产热与散热调节功能失衡,“冷却系统”崩溃,核心温度迅速升高、超过40℃,大脑“宕机”,出现谵妄、惊厥、昏迷,以及多器官功能障碍。这是热射病的发病机制和症状。

热射病并非“突然发生”,而是有一个渐进过程。防治的关键在于“早发现、早降温、早送医”。

按病情的严重程度,中暑一般可分为3种类型,即先兆中暑、轻症中暑和重症中暑。

(一)先兆中暑

表现为大量出汗、口渴、头晕、耳鸣、胸闷、心悸、恶心、四肢无力等症状。体温正常或略有升高,一般<37.5℃。

(二)轻症中暑

除有先兆中暑症状,同时表现为体温>38.5℃,伴有面色潮红、胸闷、皮肤灼热、面色苍白、恶心、呕吐、大量出汗、皮肤湿冷、血压下降和脉搏细弱而快等。

(三)重症中暑

按发病症状与程度,可分为热痉挛、热衰竭和热射病。

热痉挛:表现为肌肉疼痛或抽搐。通常发生在腹部、手臂或腿部,常呈对称性,时而发作,时而缓解。

热衰竭:起病迅速,其症状包括眩晕、头痛、恶心或呕吐、大量出汗、脸色苍白、极度虚弱或疲倦、肌肉痉挛、昏厥。热衰竭患者的皮肤可能冰凉且潮湿,血压下降,脉搏快且虚弱,呼吸急促且浅,体温稍高或正常。

热射病:表现多样,包括头晕、搏动性头疼、恶心,体温极高,皮肤红热且干燥无汗,怕冷,意识模糊,口齿不清,不省人事。若救治不及时,可导致死亡或残疾。

医生表示对于先兆和轻症中暑,应迅速将患者转移至阴凉通风处,解开衣物,用冷水或湿毛巾擦拭身体,并补充含盐分的饮品。

一旦发生疑似热射病症状,则需立即就医,在等待救护车时,可用冰袋敷于颈部、腋下等,帮助快速降温。

二、关注“高危群体”:“避晒补水”是关键

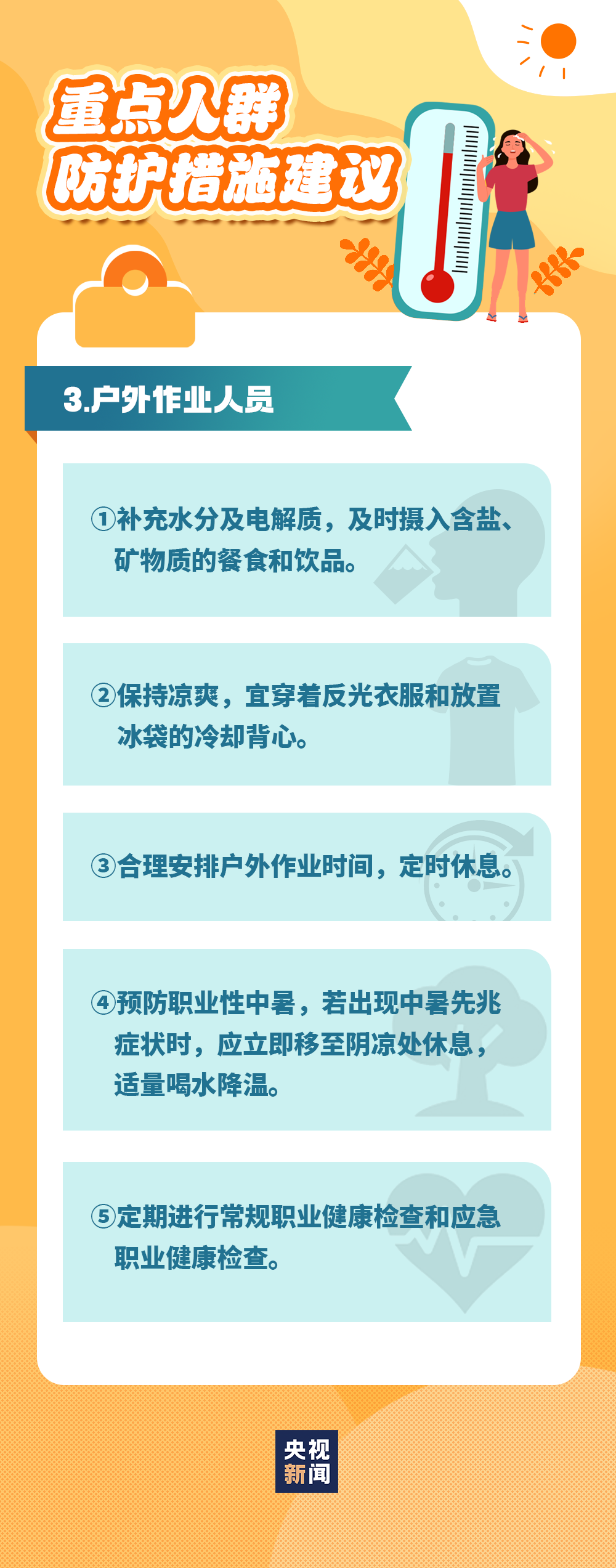

某些职业人群面临更高的中暑风险。建筑工人、环卫工人、交警、快递员等露天户外劳动者,因长时间暴露在高温环境中,成为热射病的“高危群体”。“避晒补水”是关键。

▲图源新华社

劳动者应及时关注天气预报,合理安排工作量和作息时间,避免高温时间露天作业,或适当减少高温时间的工作量;在工间休息时尽量在阴凉处休息,多喝水。

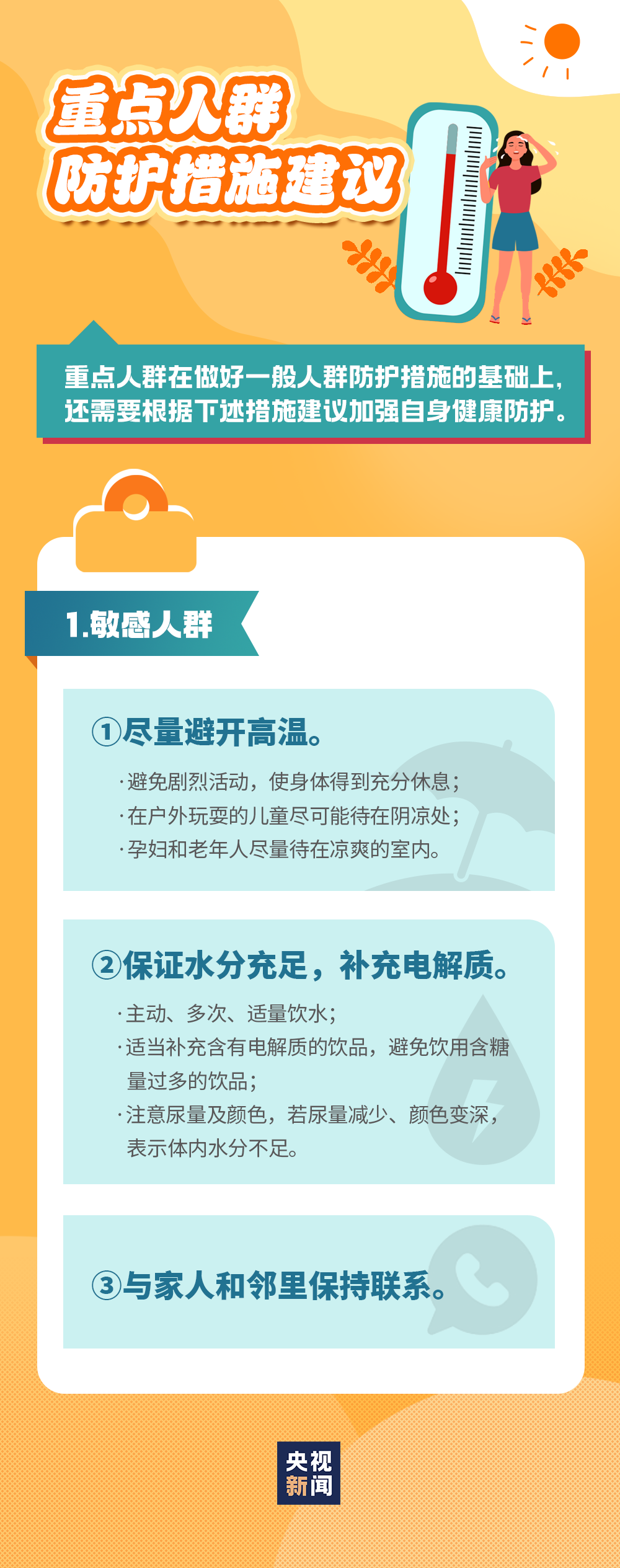

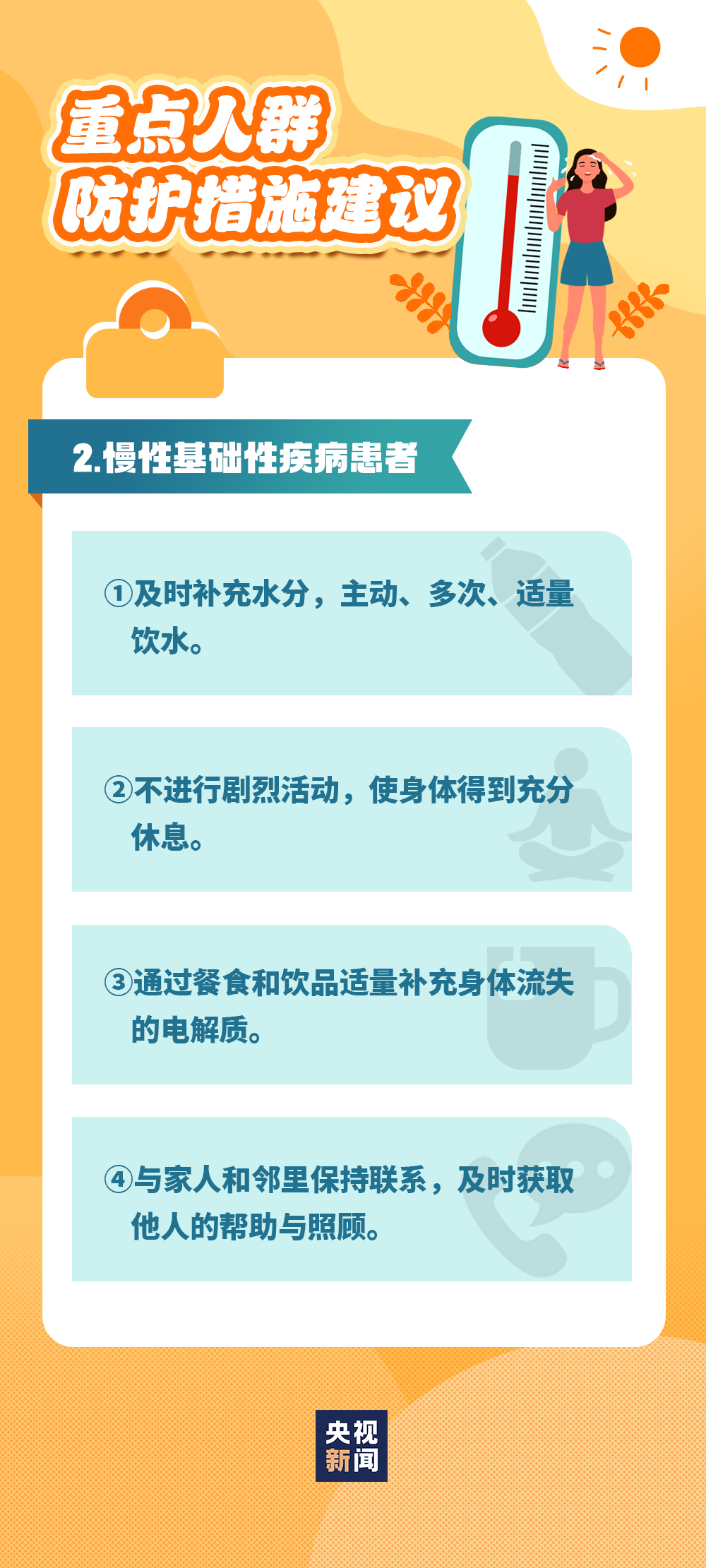

老年人、儿童、慢性病患者及孕产妇也是“重点保护对象”。医生提醒,这些人群要尽量避开高温高湿环境;儿童尽量在早晨或晚上选阴凉处进行户外活动;孕妇和老年人尽量待在凉爽的室内;慢性基础性疾病患者应适量饮水。

值得注意的是,近年来“封闭车厢热射病”事件频发。还需特别提醒的是,夏季露天停放的汽车内,温度10分钟即可飙升20℃,儿童被遗忘车内,极可能在短时间内遭遇致命风险。

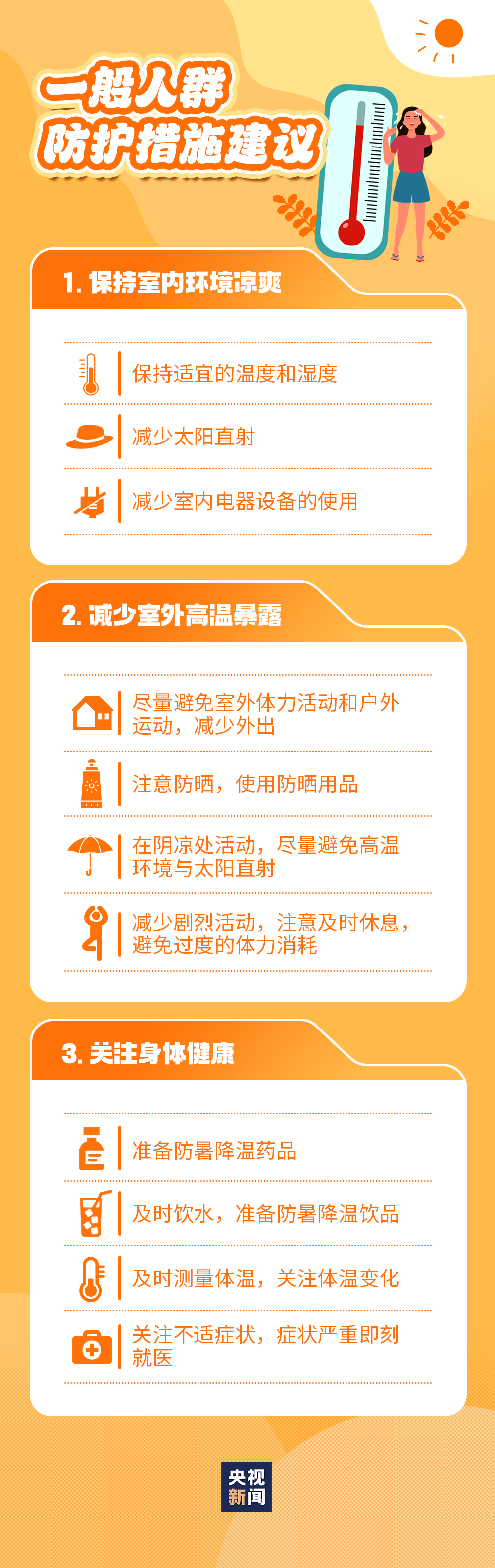

三、健康“必修课”:高温关爱送“凉方”

专家提示,持续高温下,一些特定场景也需警惕。骤然进入高温环境可能因适应性不足发病;夜间睡眠环境闷热也可能引发中暑。

近年来,国家陆续出台一系列关爱措施——

气象部门加强高温预警发布;全国总工会要求各级工会督促用人单位合理布局生产现场,按规定发放高温津贴;国家卫生健康委、国家疾控局联合部署重点行业、岗位和人群的防暑降温工作;国家疾控局针对夏季高温热浪引发的健康问题,提出人群健康风险干预措施和建议……

社会力量把避暑“凉方”送进社群:关注货车司机等新就业形态劳动者,线上线下结合开展送清凉活动;多地搭建“清凉驿站”,发放“夏日清凉礼包”;一些企业为快递员、外卖骑手提供“高温补贴”和休息驿站;医疗机构开设“中暑急救绿色通道”,提升热射病救治效率……

用关怀传递清凉

以科普构筑防线

以下长图了解更多防暑办法

声明|以上图文来源广东省疾控局、新华观点、央视新闻,仅作公益科普宣传使用,如有侵权请联系删除,谢谢支持!

版权所有(c)

版权所有(c)